Болезнь Квинке — редкое состояние, характеризующееся внезапным отеком слизистых оболочек. Однако еще более редкой формой является изолированный отек язычка (увулы), известный как болезнь Квинке язычка (Quincke’s disease, QD). В этой статье мы расскажем о новом клиническом случае, который предлагает свежий взгляд на лечение рецидивирующей и устойчивой к терапии формы этого заболевания.

Что такое болезнь Квинке язычка?

QD проявляется внезапным отеком язычка без видимой причины, в отличие от других форм ангионевротического отека, вызванных инфекциями, травмами или наследственными факторами. Пациенты с QD не имеют системных симптомов, таких как крапивница или гипотония, а лабораторные анализы (например, уровень ингибитора C1-эстеразы) обычно в норме.

Факторы риска:

- Аллергии (особенно сезонный ринит)

- Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)

- Курение, употребление алкоголя или марихуаны

- Ожирение и апноэ сна

Клинический случай: борьба с рецидивами

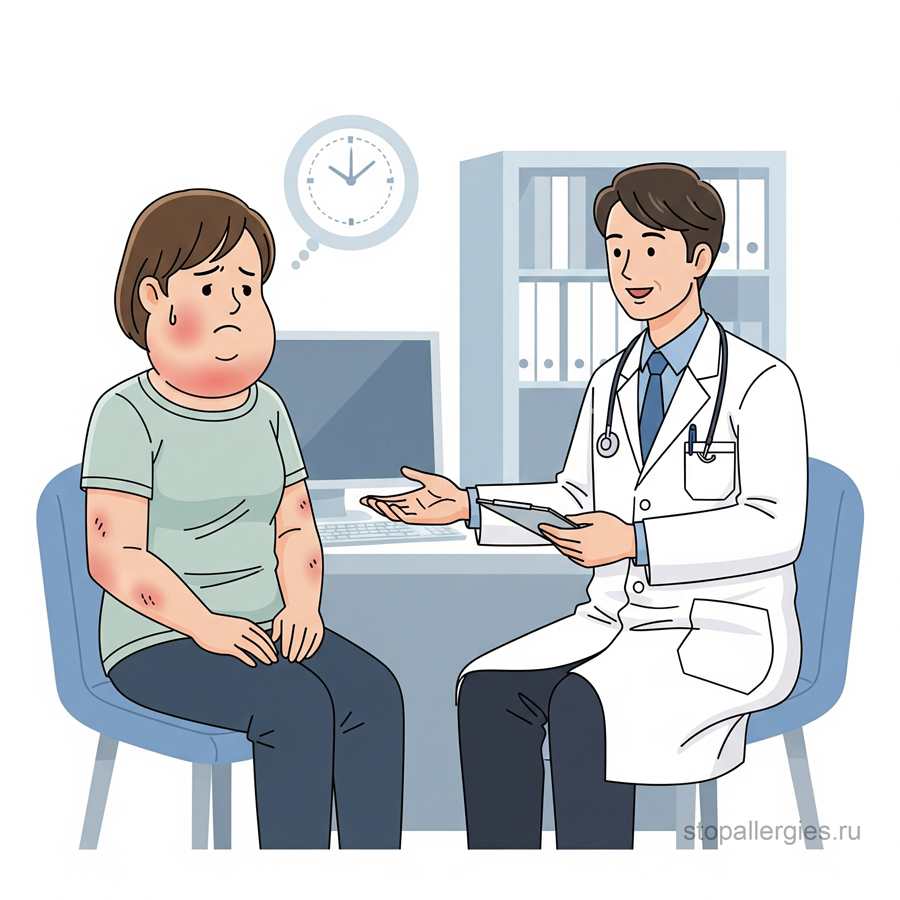

В статье описывается случай 29-летнего мужчины с 10-летней историей рецидивирующего отека язычка. Несмотря на попытки контроля аллергии (антигистаминные, омализумаб), рефлюкса (ингибиторы протонной помпы) и отказа от вредных привычек, его состояние оставалось устойчивым к лечению. Приступы сопровождались зудом в горле и требовали приема димедрола, который вызывал сильную сонливость и мешал работе.

Новый подход:

- Топические антигистаминные препараты — пациенту предложили спрей с олопатадином (обычно используемый для носа) для нанесения непосредственно на язычок. Это снизило частоту и тяжесть приступов без побочных эффектов.

- Увулэктомия — после частичного успеха консервативного лечения пациент решился на удаление язычка. Через год наблюдений рецидивов не было.

Почему это важно?

- Топические антигистамины могут стать альтернативой для пациентов с легкими формами QD, избегая системных побочных эффектов.

- Увулэктомия — безопасный и эффективный метод для рефрактерных случаев, что подтверждается долгосрочным отсутствием рецидивов.

Выводы

Для пациентов с рецидивирующим отеком язычка ключевым является комплексный подход:

- Контроль аллергии, рефлюкса и других провоцирующих факторов.

- Использование топических антигистаминов для купирования симптомов.

- Хирургическое вмешательство как вариант для устойчивых случаев.

Этот случай демонстрирует, что даже редкие и сложные заболевания можно успешно лечить, сочетая инновационные методы и индивидуальный подход.

Источник: Sosis-O’Sullivan G.W. et al. Treatment of recurrent and refractory Quincke’s disease with topical antihistamines and uvulectomy. Otolaryngology Case Reports. 2023;29:100557. https://doi.org/10.1016/j.xocr.2023.100557